هناك أشخاص لا يُغادرونا برحيلهم، بل يستقرون في ذاكرتنا كعلامة فارقة، وكأن الحياة منحتهم وهجًا لا ينطفئ، مهما انسحبوا من المشهد..

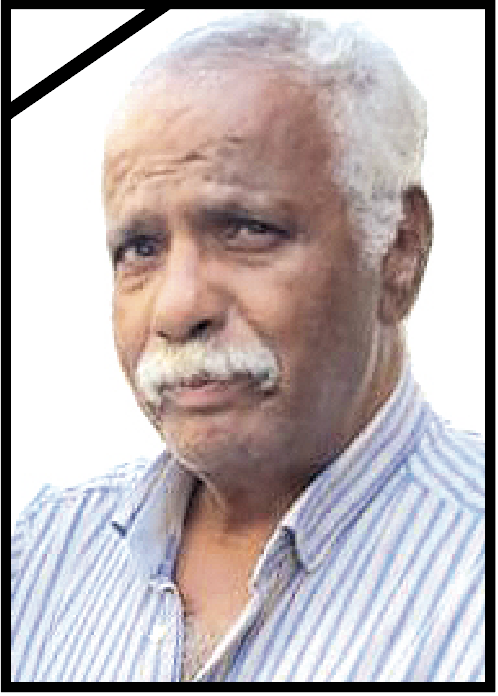

وكان استاذي سالم الفراص أحد هؤلاء فلم يكن مجرد أديب وإعلامي بل كان ذا شخصية مخضرمة معاصرة وذاكرة ناطقة، ولسانًا صادقًا، ومثقفًا يؤمن بالكلمة كقيمة ومسؤولية، لا كأداة استعراض.

في سنوات العمل التي جمعتنا، لم أره يومًا يلهث خلف الأضواء، بل كان الضوء يتبعه حيثما حلّ بقلمة وكلماته وأسلوبه الادبي..

كان يمسك بالقلم كما يمسك إنسان بمصباحه في العتمة، لا ليُبهر، بل ليهتدي ويُهدي فقد كان أديباً بمعنى الكلمة..

وفي حضوره كان يعلو حديث المعرفة على أي ضجيج، وتغلب لياقة الأدب على فوضى التطفل.

أستاذي سالم الفراص لم يكن زميلًا عابرًا في الهيئة، كان معلماً وأباً لنا لن أنسى إهداء كتبه لي في روايته الى (ابنتي الغالية) هذه الكلمات لتذكريني بها.. كانت تعني لي الكثير أستاذي روحك تسكن كل ركن من أركان المنطقة الحرة، التي كنت تمارس الإعلام فيها بروح الأديب، وتكتب كمن يحفر في الذاكرة، لا على الورق تركت بصمات كثيرة في ذاكرتي.. رحيلك وإن كان صامتًا كما هي عادتك، لكنه ترك فينا فراغًا لا يُملأ.. غاب جسدك، لكن بقي أثره في كل كلمة صدحت بها، وكل موقف مهني، وكل نص كتبته فصار جزءًا من ملامح المكان..

كنت عاشقًا لعدن ولجمالها وسحرها، للبساطة، للمهنة، وهي الآن تفتقدك كثيرا كما نفتقدك نحن أبناءك.

في وداعك تتقاطع المشاعر بين الحزن والتفاخر.

حزن الفقد، وفخر معرفتك والتتلمذ على يد قامة أدبية بمثل نُبلك ونقاء حروفك..

وداعًا أبا زرياب.. أستاذي ومعلمي ومديري..

لقد كنت كبيرًا حين كنت بيننا، وأصبحت أكبر في غيابك.